Alternanthera philoxeroides, une espèce émergente à gérer en Martinique ?

Observée à plusieurs reprises depuis 1960 en hexagone où elle a déjà fait l’objet de deux alertes du Centre de ressources EEE, l’Herbe à alligator est également présente depuis quelques années en outre-mer. Détectée en 1996 en Guadeloupe, elle a aussi été observée récemment en Martinique où elle reste encore peu répandue et apparemment cantonnée sur son site d’introduction.

Répartition et modalités d’introduction

Originaire d’Amérique du Sud (de la province de Buenos Aires en Argentine jusqu’au Sud du Brésil), Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. (Amaranthaceae) est devenue une plante exotique envahissante à l’échelle mondiale dans les zones tropicales d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Sud-Est des Etats-Unis et dans le Sud-Est asiatique (de l’Inde à la Chine).

Régulièrement utilisée comme plante ornementale et en aquariophilie, l’importation volontaire suivie de relâchés dans les milieux naturels constitue le scénario d’introduction le plus probable en hexagone et en outre-mer.

Caractéristiques de l’espèce

1. A. philoxeroides © G. Fried

L’Herbe à alligator est une herbacée vivace amphibie à stolons. Son port est étalé, ses feuilles sont vert foncé, opposées, sessiles, lancéolées aux deux faces glabres (Fig. 1). Sa tige est cylindrique, creuse et glabre mais présente des touffes de poils blancs en collerette stipulaire à la basse des feuilles. Quand elles sont présentes, les inflorescences sont axillaires et pédonculées composées de petites fleurs blanches. Elle peut occuper des habitats stagnants ou courants, être présente dans le lit des rivières, sur les berges, en ripisylve mais aussi en prairie humide et dans des milieux anthropisés. Dans ses aires d’introduction, sa reproduction est le plus souvent végétative par fragmentation des stolons ou des tiges.

Rappel sur la situation en hexagone

Suite à son introduction pour l’aquariophilie et l’ornement de bassins aquatiques, l’Herbe à alligator a été observée pour la première fois en France hexagonale dans les années 1960 dans le bassin versant de la Garonne (en Gironde en 1961, dans le Lot-et-Garonne en 1983, et dans le Tarn et Garonne en 2002) et dans le Tarn dans les années 2000. Présente en 2016 sur 23 communes selon le CBN Sud Atlantique, sans à l’époque présenter une dynamique de colonisation justifiant la mise en œuvre de mesures de gestion, la dispersion de l’espèce s’est cependant poursuivie depuis, principalement le long du cours de la Garonne. En 2014 et 2015, des opérations d’arrachage avaient été effectuées suite à la détection d’un peuplement notable très localisé dans la RNN de la Frayère d’Alose à Agen (voir alerte de 2016) et ont été suivies de nouvelles observations témoignant de son établissement sur le territoire (Kordeck, 2017 et 2018).

En 2013, l’espèce a été détectée dans le Vaucluse, ce qui a impulsé la rédaction d’une note d’alerte du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBNMed) (Farsac, Terrin, 2014) et de l’ANSES. Cette nouvelle station a fait l’objet d’une expérimentation d’arrachage et de bâchage dans le but de définir un protocole d’éradication de cette population (Cottaz et al, 2018 ; voir REX actualisé du Centre de ressources EEE).

En 2016, un seul spécimen d’Herbe à alligator a été retrouvé dans les Bouches du Rhône, à 110 km en aval de la station gérée dans le Vaucluse et a été immédiatement arraché (Cottaz, 2019). Un suivi réalisé par le CBNMed et le PNR de Camargue a ensuite permis la détection d’un linéaire envahi sur 100 m (voir alerte du CdR EEE de 2019).

Situation dans les Antilles françaises

En Guadeloupe

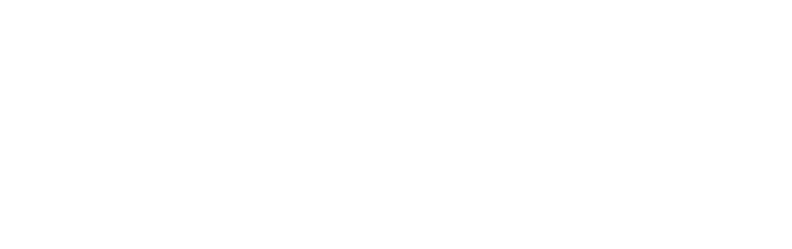

2- Localisation des occurrences de l’Herbe à alligator en Guadeloupe.

L’Herbe à alligator a été détectée pour la première fois en Guadeloupe en 1996 sur les communes de Trois Rivières puis à Bananier (Capesterre-Belle-Eau). Après une longue période sans détection ni inventaires ciblés, cette espèce a été à nouveau observée en Guadeloupe, cette fois-ci lors d’un inventaire des plantes exotiques dans les zones humides réalisé en 2018. A cette occasion, un peuplement dense dans les fossés bordant la RN4 à Bas-du-Fort au Gosier a été détecté. Classée sous le statut d’émergente, l’espèce naturalisée depuis plusieurs années risquait de se propager au sein du réseau des canaux du Gosier (Maddi, 2018).

Plus récemment les observations se sont multipliées. Actuellement, elle est présente sur une vingtaine de sites, répartis sur l’archipel guadeloupéen (Fig. 2). Malgré l’absence de données récentes sur la station historique de Trois-Rivières, plusieurs secteurs de Basse Terre sont touchés : au Sud sur la commune de Trois-Rivières à Anse du Morne Rouge, en Gourbeyre à Valkanaërs et Palmiste ainsi qu’à Saint Claude à Matouba et Beau Soleil. Elle est aussi déjà présente au nord de l’île sur la commune de Sainte Rose à Nogent.

Sur la Grand Terre, sa répartition semble concerner presque l’ensemble du territoire : elle est présente à Pointe à Pitre (Jarry), le Gosier, Morne à l’eau, le Moule et à Petit Canal. Elle occupe les mares, les ravines, les sources, mais aussi les barrages, comme celle de Gachet.

Malgré cette expansion accentuée sur le territoire, cette plante exotique reste très rare sur la Guadeloupe. Cependant la vigilance reste indispensable car elle est présente dans plusieurs milieux humides, dans des cours d’eau mais aussi dans les sources. Les dépendances (Marie Galante, Désirade et les Saintes) sont épargnées par cette EEE, mais la prévention et la lutte suite aux détections précoces sont nécessaires.

En 2024, dans le cadre du projet REMA II (Restauration des mares des Antilles françaises) porté par le Pôle-relais zones humides tropicales (PRZHT), une mare de 310 m² située sur la commune du Gosier à Mare-Gaillard, entièrement envahie par l’Herbe à alligator, a fait l’objet d’une intervention de gestion. Pour cela, un arrachage manuel a été effectué et les fragments restants ont été récupérés à l’épuisette (Fig. 3 et 4). Les déchets verts ont été stockés dans des sacs à végétaux dédiés au séchage puis ont été acheminés en déchèterie.

Suite à l’arrachage, les espèces végétales indigènes ont de nouveau pu se développer, cependant, l’Herbe à alligator est encore bien présente et des entretiens réguliers restent nécessaires pour gérer cette espèce sur le long terme.

3. Mare envahie par l’Herbe à alligator (avant le chantier d’arrachage) © M. Norden |

4. Mare presque dépourvue d’Herbe à alligator (après le chantier d’arrachage) © M. Norden |

En Martinique

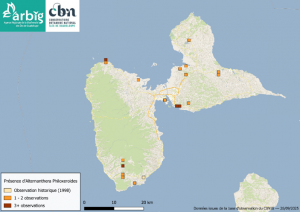

Répartition en 2022

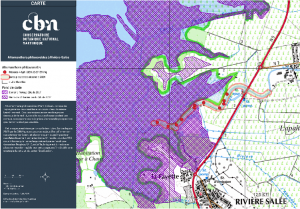

L’Herbe à alligator a été détectée pour la première fois en juin 2022 sur la Rivière Salée par Nils Servientis du bureau d’étude Biotope, dans le cadre d’un inventaire pour un Volet Naturel d’Étude d’Impact (VNEI) pour la STEP de Rivière-Salée. Le tronçon concerné traverse un site du Conservatoire du Littoral, composé d’habitats profondément modifiés par des défrichements, des curages et des activités agricoles. Onze occurrences ont été dénombrées sur les berges et dans le lit de la rivière le long de ce tronçon (Fig 5). Toutefois, la colonisation ne semble pas se développer dans les habitats de mangrove bien conservée. D’après des suivis réalisés en juin 2023 après la tempête tropicale Bret, la dynamique de l’espèce ne semblait pas préoccupante.

L’Herbe à alligator a été détectée pour la première fois en juin 2022 sur la Rivière Salée par Nils Servientis du bureau d’étude Biotope, dans le cadre d’un inventaire pour un Volet Naturel d’Étude d’Impact (VNEI) pour la STEP de Rivière-Salée. Le tronçon concerné traverse un site du Conservatoire du Littoral, composé d’habitats profondément modifiés par des défrichements, des curages et des activités agricoles. Onze occurrences ont été dénombrées sur les berges et dans le lit de la rivière le long de ce tronçon (Fig 5). Toutefois, la colonisation ne semble pas se développer dans les habitats de mangrove bien conservée. D’après des suivis réalisés en juin 2023 après la tempête tropicale Bret, la dynamique de l’espèce ne semblait pas préoccupante.

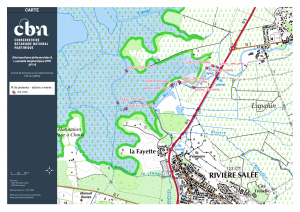

Répartition en 2024

Un chantier d’extraction de la Salvinie géante (Salvinia molesta), détectée à la même époque sur une partie du même tronçon de la Rivière Salée, a été mis en œuvre en mai 2024 par le Parc naturel régional de Martinique (PNRM), à la demande de la DEAL. Des prospections plus précises ont été effectuées à l’issue de ce chantier en juin par le Conservatoire botanique national de Martinique (CBNMq). Après une alerte de ce dernier, une campagne de terrain a été réalisée après la tempête Béryl (en juin), par la DEAL accompagnée du CBNMq, du PNRM, du PRZHT et de l’Université des Antilles. Cette prospection a permis de constater l’expansion de A. philoxeroides occupant désormais de façon pérenne deux mailles (de 1 km x 1 km) (Fig. 6) et présentant une augmentation de sa densité depuis sa découverte en 2022 (Fig. 7). De plus, d’après les suivis réalisés avant et après Béryl, il semblerait qu’A. philoxeroides ait bénéficié de radeaux flottants de Salvinie pour accroître sa dispersion. Par ailleurs, à la suite du chantier de gestion de S. molesta, la biomasse extraite stockée à proximité et en voie de décomposition était couverte de bouture d’A. philoxeroides utilisant ces déchets végétaux comme support pour se développer et coloniser les berges.

6. Répartition de A. philoxeroides sur la Rivière Salée en 2024. Source : CBNMq |

7. Développement de A. philoxeroides sur la Rivière Salée en 2024. © CBNMq |

Répartition en 2025

8. Répartition de A. philoxeroides sur la Rivière Salée en 2025. Source : CBNMq

Suite aux prospections réalisées par le CBNMq en 2025, il semble que la colonisation de l’espèce ne se soit pas étendue, restant comparable à la situation de 2022, avec ces 2 mailles initiales (Fig. 8). Par ailleurs, elle est en compétition sur les berges avec d’autres EEE telles que l’Herbe de Guinée (Megathyrsus maximus) ou encore le Ricin, etc. qui peuvent contribuer à limiter son expansion. Les zones pâturées dépourvues de hautes herbes sont finalement les zones où l’espèce est la plus abondante.

Perspectives

Actuellement, ce tronçon de la Rivière Salée constitue le seul site de présence d’A. philoxeroides connu en Martinique où elle reste physiquement cantonnée sur son site d’introduction, en amont par une incapacité à remonter le courant, et en aval par la salinité de la Mer des Caraïbes qui dépasse son seuil de tolérance. La population actuelle ne présente pas d’inflorescence et ne semble pas fertile. Elle pourrait toutefois se développer conjointement aux opérations de gestion de la rivière, lors de l’ouverture du milieu et par la dispersion des boutures par les engins mécaniques. De forts développements de l’espèce pourraient aussi favoriser la formation d’embâcle et créer des envasements. Ce tronçon de rivière ayant déjà fait l’objet d’un chantier de gestion de salvinies, serait très propice à la mise en œuvre d’une action coordonnée pour tenter d’éradiquer la population introduite et ainsi éviter une propagation accidentelle ailleurs sur l’île. La gestion mécanique ne semble cependant pas constituer une solution parfaitement adéquate en raison des risques de fragmentation et de dispersion de la plante. Des plantations de ripisylves pour augmenter l’ombrage sur le cours d’eau pourrait être envisagées pour freiner les développements potentiels d’Herbe à alligator et de Salvinie, toutes deux adaptées aux milieux ouverts et ensoleillés.

Réglementation

Alternanthera philoxeroides est inscrite sur :

- la liste de l’Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique

- l’annexe B de l’Arrêté du 31 juillet 2000, modifié par l’arrêté du 16 avril 2020 relatif aux organismes nuisibles aux végétaux. La lutte contre les espèces listées dans cette annexe n’est obligatoire que sous certaines conditions (lorsque la propagation peut représenter un danger à certains moments ou dans certains périmètres déterminés sur certains végétaux ou autres objets déterminés). Par ailleurs, Salvinia molesta est listée parmi les espèces de l’annexe A du même arrêté, pour lesquelles la lutte est obligatoire et permanente dès leur apparition et quelque soit leur stade de développement.

- l’annexe de l’Arrêté préfectoral du 13 juin 2024 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres de la Martinique qui définit les espèces exotiques interdites dans les bandes tampons et en bordure de cours d’eau (correspond à l’annexe I de l’Arrêté ministériel du 9 août 2019)

- la liste de l’Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de Guadeloupe

- la liste de l’Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

- la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne, en application du règlement européen n°1143/2014

Signalez l’espèce

En cas de nouvelle observation d’A.philoxeroides, signalez l’espèce à la DEAL Martinique : eee972@developpement-durable.gouv.fr

En savoir plus

Fiche espèce Invmed (lien)

Fiche espèce du CdREEE (lien)

-

2014. Fiche d’alerte. Nouveau foyer d’Alternanthea philoxeroides, une plante aquatique envahissante, 1 pp.

-

Comité français de l’UICN et Office français de la biodiversité [Ed], 2024. Alternanthera philoxeroides. Centre de ressources espèces exotiques envahissantes.

– 16 septembre 2025 (lien) -

Cottaz C., Paquier T. et Diadema K. 2018. L’Herbe à Alligator, Alternanthera philoxeroides. Expérimentation de gestion d’une espèce exotique envahissante émergente en région PACA, sur l’Ouvèze (Sorgues, 84). Conservatoire botanique national méditerranée de Porquelrolles. 47 pp. (lien)

-

Farsac L, Terrin E., 2014. Note d’alerte. Détection d’une nouvelle espèce végétale exotique envahissante en région PACA : l’Herbe à Alligator (Alternanthera philoxeroides (Mart. )Griseb.) CBN Med, 16 pp. (lien)

-

Kordek J. 2018. Localisation et évolution de l’Herbe à alligator (Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 1879) sur le territoire de la Réserve naturelle de la Frayère d’Alose et des sites associés. RNFA 22 pp. (lien)

-

Cottaz C. 2019. Note d’alerte. Redécouverte d’une station d’espèce végétale exotique envahissante en région PACA : l’herbe à Alligator (Alternanthera philoxeroides(Mart.) Griseb. 1879). Conservatoire botanique national méditerranéen. 17 pp.

-

Kordek J. 2017. Plan d’action relatif à l’Herbe à Alligator (Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 1879) au sein de la Réserve naturelle de la Frayère d’Alose d’Agen. RNFA 27 pp. (lien)

-

Franck A. MADDI, 2018. La flore envahissante des zones humides de la Guadeloupe. Partie 1 — Les espèces et leurs répartitions. Rapport d’étude réalisé pour la Société d’Histoire na-turelle L’Herminier (Nantes, France) et la DEAL (Basse-Terre, Guadeloupe, France), 34 p. (lien)

-

REX du Centre de ressources EEE : Expérimentation de gestion de l’Herbe à alligator sur l’Ouvèze (Vaucluse) (lien)

Photo haut de page : Alternanthera philoxeroïdes sur la Rivière Salée en Martinique © CBNMq

Rédaction : Clara Singh (Comité français de l’UICN), Jeanne De Reviers (CBNMq), Darlionei Andreis et Marc Gayot (CBNIG – ARBIG)

Contributions et relectures : Matthieu Norden et Yohann Soubeyran (Comité français de l’UICN) et Alain Dutartre (Expert indépendant)